假如,把新我国开展布衣教育,让劳动公民子弟能背上书包走进书院,视为公民当家做主人的标志之一,那么,长宁在新我国树立后的教育遍及则是有力的诠释。

1998年延安中学西迁至茅台路1111号,原延安西路校舍改为延安初级中学,图为新校大门(拍摄:姚志康)

长宁,作为上海的一个行政区域是新我国树立后的事。便于叙说,权且将新我国树立前的长宁称之为“沪西”。沪西因有百年名校圣约翰大学(今华东政法大学)、圣玛利亚女校和中西女中(解放后两校兼并为市三女中)而显得教育见识厚重。可是,当年这些贵族校园布衣子弟却是无缘踏入。

笔者查阅了史料,民国时期,沪杭铁路(今轨交3号4号线高架路基)以西只要寥寥无几的几所小学和一所中学,现在泉口路上的适存小学(旧址北新泾西大街),当年的何家角小学(今安顺路小学),顾家弄小学(后长宁路第四小学,现长宁试验幼儿园),已撤除的古北路榜首小学,曾是一所办在道观里的英瑞庙小学,总数不超越5所。初级中学仅1所,蒲淞南路上的新光中学(今延安试验初级中学)。这为数不多的几所校园,只要家境好些的子弟才干得以进入。很多成年人处于文盲状况。这才有了布衣教育家陶行知先生1932年秋来到新泾乡的陈更浪7号的院子,为沪西工农办起扫盲的“晨更工学团”这段前史。这么说吧,新我国树立前,沪西区域的教育事业仍是一片处女地。

2015年古一小学在地铁15号线建造中撤除,图中吊车处为校园旧址(拍摄:姚志康)

1950年6月26日,长宁区公民政府宣告树立,其时的区境面积仅4.96平方公里。长宁区教育设备建造一直伴随着区境面积的扩容而打开。区境扩容始于天山新村建造,教育设备建造相同始于天山新村。从1952年“两万户”中的天山一村开建,接连至1958年的天山五村的竣工。这是长宁公立校园大开展的肇始。天山一村与天山新村榜首小学是1952年同步建成;1954年,天山二村与天山新村第二小学(今日山一小)、天山中学同步建成;1956年,天山三村与玉屏南路小学同步建成;1958年,天山五村与天山五村小学同步建成。1959年又兴修遵义中学;1963年建成玉屏中学(今新世纪中学)和天山二中;1964年建成玉屏二中(今姚连生中学);1965年建成泸定中学、娄山中学;1966年建成东方中学。中、小、幼教育配套建造继续到“文革”前夕,长达14年之久。

1964年建成的玉屏二中,80年代一位祖居高家巷(玉屏南路560弄)的港商捐献校园,遂更名姚连生中学

在新我国树立后兴修的中学中,天山中学、番禺中学和新宁中学资历最老,均1954年建成。2007年,天山中学和一墙之隔的娄山中学一同动迁,地块上建起金虹桥国际中心大厦。天山中学迁至长宁图书馆北侧地块,在长宁路和天山路之间新辟出一条“天中路”。娄山中学代替了“新古北中学”。资历最浅的当数古北路天山路口的东方中学,竣工于1966年,正逢“文革”迸发,延至1967年秋开端办学。其时从娄山中学和泸定中学各调入两个班的68届初中生,实际上的意思便是团体转校。从1968年起,校园才开端正常招生。1981年东方中学停办,改为长宁区少科站。轨交15号线天山路站口建造,区少科站动迁。

长宁少科站(原东方中学)在2015年地铁15号线建造时撤除(来历:档案资料)

1999年1月出书的《长宁区志》教育篇的计算口径截止1992年(当年新泾乡整建制划入长宁区)。计算显现:截止1992年,长宁境内有中学34所,新我国树立后新建25所,占比73.5%,新建中学地处沪杭铁路以西的17所,占新建25所的68%。境内小学61所,新我国树立后新建的34所,占比56%;地处铁路以西的新建小学26所,占新建34所的76.5%。

2016年坐落于淞虹路475号的复旦中学(西校区)建成投用(拍摄:姚志康)

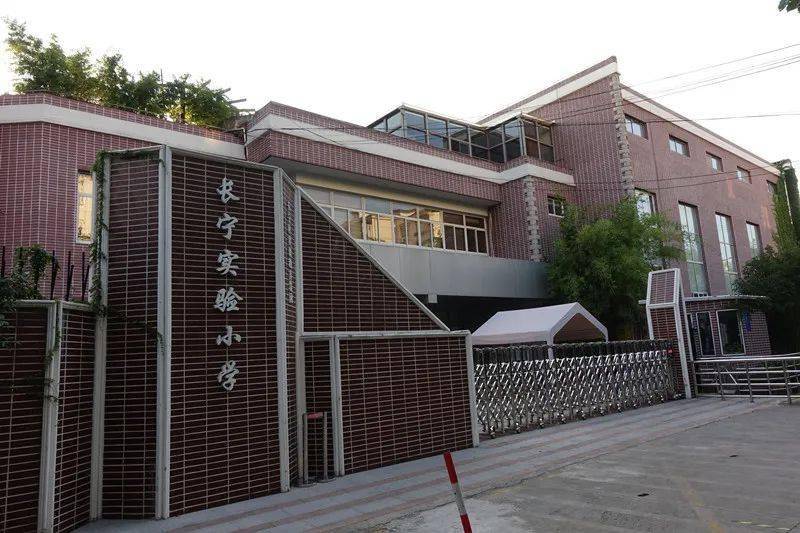

长宁区政府一方面大力建造新校园,另一方面改造老旧校园。改造老旧校园,大部分都在后来的城区建造中进行拆并重建,如泉口路上的适存小学,解放后三易其址。紫云路上的紫云一小西迁茅台路625号,更名长宁试验小学。原长宁路第四小学在周家桥旧改中,改建成长宁试验幼儿园(云雾山路上)。在旧址改造的不多。笔者母校古北路榜首小学1963年重建时算在旧址,但新校舍向东挪了约50米,更靠近古北路。1959年笔者入学时的校容还记忆犹新。校门前是条河,进校门要先上小木桥。进得校门,迎面一棵巨大的银杏树,树上绑着一个铁钟,上下课报时由校工拽绳打钟。校园坐落在一幢绞(读gao)圈修建的道观里。这一绞圈房子容不下24个班级,便在绞圈修建南侧盖了两排东西走向和一排南北走向的平房做教室。厕所没有自来水,是旱厕。一到夏日呈现暴雨,粪池灌水四溢,学生们无法如厕,男孩好处理,女孩急得哇哇直哭。

云雾山路上的长宁试验幼儿园建在长四小学(顾家弄小学)旧址上(拍摄:姚志康)

紫云路榜首小学建于1965年,图为1986年校园,现为紫云路幼儿园(来历:区地名办)

说起母校,还得说说今日藏在居民区的古北路小学(古北路211弄内),该校建于1965年,是建在高家巷前宅(今玉屏南路金福养老院南侧)的农田里,原名“古北路第四小学”。后来古一、古二、古三小学在城区建造和拆并中消失了,“古四小学”便改称古北路小学。

进入90年代后,长宁教育资源向西歪斜,新建中、小、幼校园会集在新泾镇和北新泾、仙霞、程桥大街。

天山路1800号的上海工作培训辅导中心,前身是上海市劳动局第三技工校园(拍摄:姚志康)

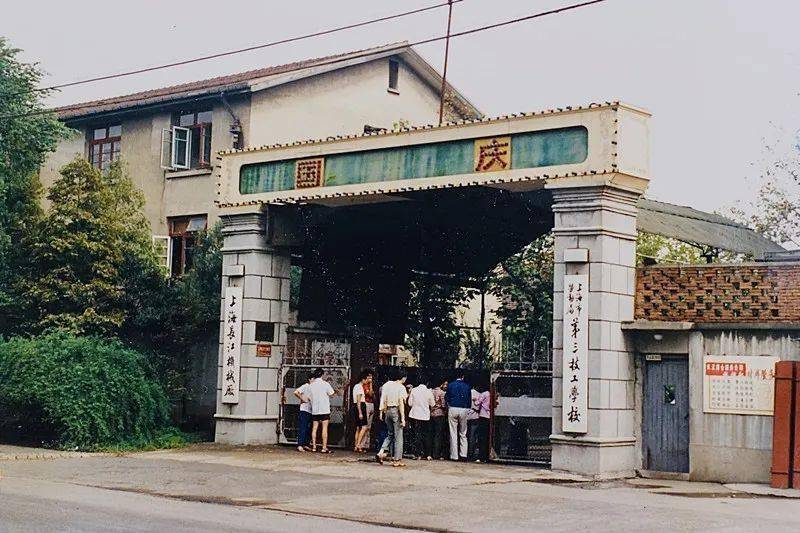

天山路1800号大院是上海市工作培训辅导中心。周边老居民还习惯称它“劳三技”。“劳三技”是上海市劳动局第三技工校园的简称。“劳三技”兴办于1951年,1956年迁址天山路。

新我国树立之初,国家急需大批有文化有技能的制造业工人,上海于1951年办起三所技工校园,从属上海市劳动局办理。其时接收初中结业生,学制2~3年,培育车、钳、刨、铣、锻、磨、冲、焊等10余个工种的中等技能工人。至1966年,“劳三技”累计结业学生近5000人,分配在全国各省市的机械行业。这批前期结业生中的不少人后来成为我国制造业的“大工匠”。笔者堂兄姚锡金曾是该校1960届结业生,结业当年被水兵航空兵选中,成为飞机机械师。退伍后是上海第九机床厂的工段长。上世纪五、六十年代,布衣子弟初中结业后都喜爱考中专技校,意图清晰,早早工作。

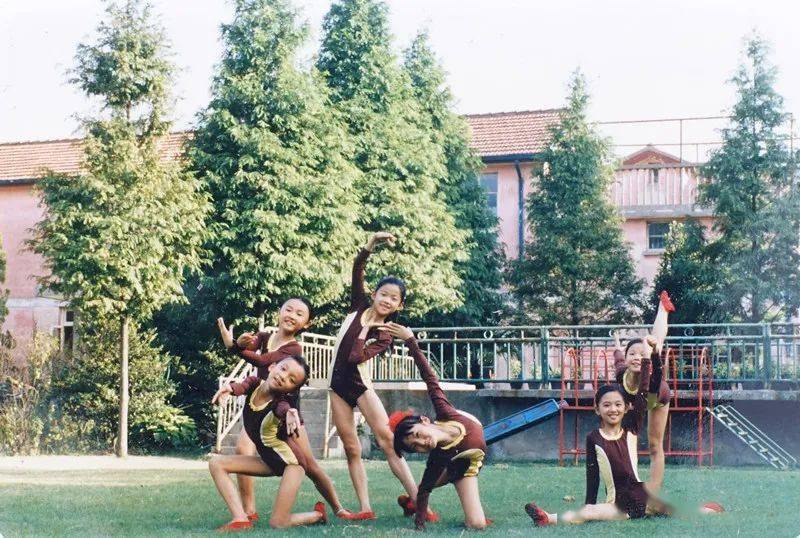

“劳三技”1972年改为长江机械厂技能校园,图为榜首届入学学生。(来历:网络)

“文革”期间,“劳三技”停办,改为长江机械厂。1972年,该厂办起长江机械厂技工校园。1984年康复“劳三技”。1988年更名为上海市第三高档技工校园。从1972年至1992年,这所技工校园共培育中级技工1317人,高档技工(在职进修生)184人。这184人的高档技工便是“大工匠”。

长宁的区级工作教育比起“劳三技”迟了好几年。追溯起来仍是1960年兴办财贸中学为发端。华山路1164号的长宁区委党校的前身是长宁卫校,卫校的前身是致远中学。致远中学在1960年改制为长宁区财贸中学,由区教育局和区财办联合办校。接收小学结业生,学制三年,结业后分配至区财贸系统各单位。惋惜的是只办了两年,1962年停办。笔者老友陆锡民先生是第二届结业生,1962年7月分配至西法华菜场供应站当业务员,后成为公司领导。

江苏路华山路转角处的长宁区委党校的前身是长宁卫校,卫校的前身是致远中学(拍摄:姚志康)

1965年,在致远中学又办起半工半读的长华初级中学,在玉屏南路560弄18号办起半工半读技校,1966年停办。直至1984年将两所半工半读校园改为上海电子技能校园(中专),后升格为学院。

玉屏南路560弄内的上海电子信息工作技能学院,或许停办,大门外堆了大件废物(拍摄:姚志康)

1985年,在华阳路上的平和中学办起上海市平和工作技能校园;在番禺路上的番禺二中办起上海市番二工作技能校园;在武夷路群联中学(其时全市仅有的民办彻底中学)办起上海群联工作技能校园。后区教育局与市旅游局联办番二职校,改名为上海市国际旅游工作技能校园。平和职校1989年命名为上海市中等工作教育中心。1995年,市中等工作教育中心又与群联职校兼并,改名为上海市现代工作技能校园,构成初、中、高级三个层次的工作技能教育系统。1996年,现代职校被国家教委同意为全国第一批国家级要点工作技能校园。

2001年组成后的上海市现代工作技能校园,图为华阳路校区(拍摄:姚志康)

2001年9月,上海市现代工作技能校园与上海市国际旅游工作技能校园兼并,重新组成现代工作技能校园,分华阳、安龙、番禺和新渔四个办学区。

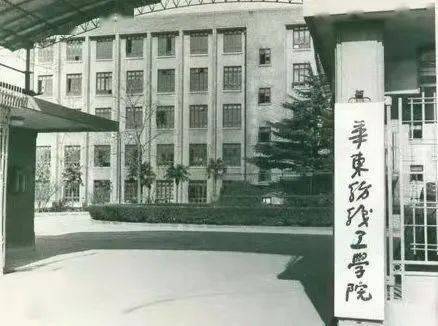

长宁境内现有五所大学,分别是华东政法大学(前身圣约翰大学)、东华大学、上海外经贸大学、上海工程技能大学和交华镇路校区。东华大学的前身我国纺织大学,我国纺织大学的前身是华东纺织工学院(简称“华纺”)。1951年6月,国家整合交通大学纺织工程系、私立上海纺织工学院、上海市立工业专科校园纺织科,树立“华东纺织工学院”,从属于国家纺织工业部。学院选址原光华大学遗址(1937年被日寇摧毁),再向新泾区征用农田扩建。1951年11月,中央公民政府政务院录用纺织技能专家、教育家张方佐担任首任院长,黄玠然、钱宝钧为副院长。

1952年至1956年,又先后并入南通学院纺织科、武汉中南纺织专科校园、苏南工业专科校园纺织科、上海华东交通工业专科校园机械科、青岛工学院纺织系等。由此,华纺成为我国尖端规划、理工结合的一所纺织高级学府。1985年更名我国纺织大学,1999年更名东华大学。

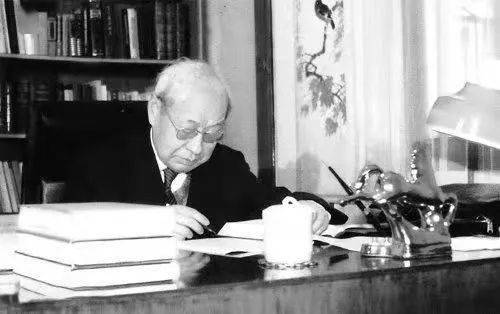

笔者想细述的是,被誉为“我国化纤之父”的华纺首任副院长钱宝钧和他弟子顾利霞研制化纤的故事。钱宝钧早年肄业英国曼彻斯特纺织大学,归国后埋首化学纤维研讨。新我国树立后,其时的棉花产值不能够满意国民日子所需,西方国家又对华施行封闭,国家亟需开展化学纤维来补偿棉花产值的缺乏,处理其时6亿人口的穿衣问题。钱宝钧领命完成了这件“大事”,上世纪60年代国内呈现了“确实凉”、“尼龙”之类的纺织品便是前期化纤产品,学术界称钱老为“我国化纤奠基人”。

笔者未能目击这位化纤权威的风貌,却采访过他为数不多的研讨生之一顾利霞教授。顾教授领衔研制的“新式共聚酯MCDP接连聚合、纺丝及染整技能”项目荣获2014年度国家技能创造二等奖。聚酯纤维,便是老百姓所说的“涤纶”、“腈纶”。可是,这类初级产品有手感硬、透气差、难染色、简单起毛起球等缺乏。要战胜这些缺陷,就要对聚酯纤维改性。顾老领衔的课题组得奖的项目便是新一代“改性涤纶”。为了让笔者有直观的感触,顾老让老伴取出一套西装。这套西服便是用新一代涤纶和羊毛各50%混纺织成的面料裁制。顾老让笔者随意扭一把衣服后再松手,没有一丝折皱,挺括而柔软。这一面料所选用的新技能取得授权我国创造专利10项,请求国际创造专利3项,具有彻底自主知识产权,整体技能到达国际先进水平。

从钱宝钧到顾利霞,从顾利霞到她很多的硕博士晚辈,前后四代化纤专家接力开展,让我国的化学纤维走在国际的前列。

一滴水可见太阳的光芒。长宁,从从前的教育处女地,开展成从学龄前幼教到责任制教育;从高中学历教育到工作技能教育;从旧时代教会校园改造到新我国新建大学,逐步构成完好的教育“生态链”,蔚为壮观,烙下新我国70年教育事业兴旺之印记。

TOP

TOP